近年、発達障害を含む障がいのある子どもたちへの支援する児童発達支援(児発)や放課後等デイサービス(放デイ)といったサービス利用者は増加傾向にあります。これらのサービスを利用する際に必要となるのが「受給者証」です。受給者証を取得することで、利用料の負担が軽減され、子どもたちは必要な支援をより受けやすくなります。

この記事では、児発・放デイの受給者証について、その役割から取得・更新手続き、利用できるサービス内容まで、詳しく解説していきます。

目次

そもそも児発・放デイの受給者証って何?

児発・放デイの受給者証とは、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業を利用するために必要な証明書です。 市区町村が発行し、これを持つことで、児発・放デイといったサービスを1割負担で利用することができます。 受給者証は、医師の診断書や意見書などを提出し、支援の必要性が認められることで交付されます。 療育手帳などの障害者手帳がなくても取得できる場合があります。

受給者証と療育手帳は、どちらも障がいのある子どもたちを支援するためのものですが、それぞれ役割が異なります。 療育手帳は、一定程度の知的障害や精神障害があることを認定するもので、都道府県が発行します。

一方、受給者証は、市区町村が発行するもので、主に福祉サービスの利用資格を証明し、利用料の負担を軽減する役割を担います。

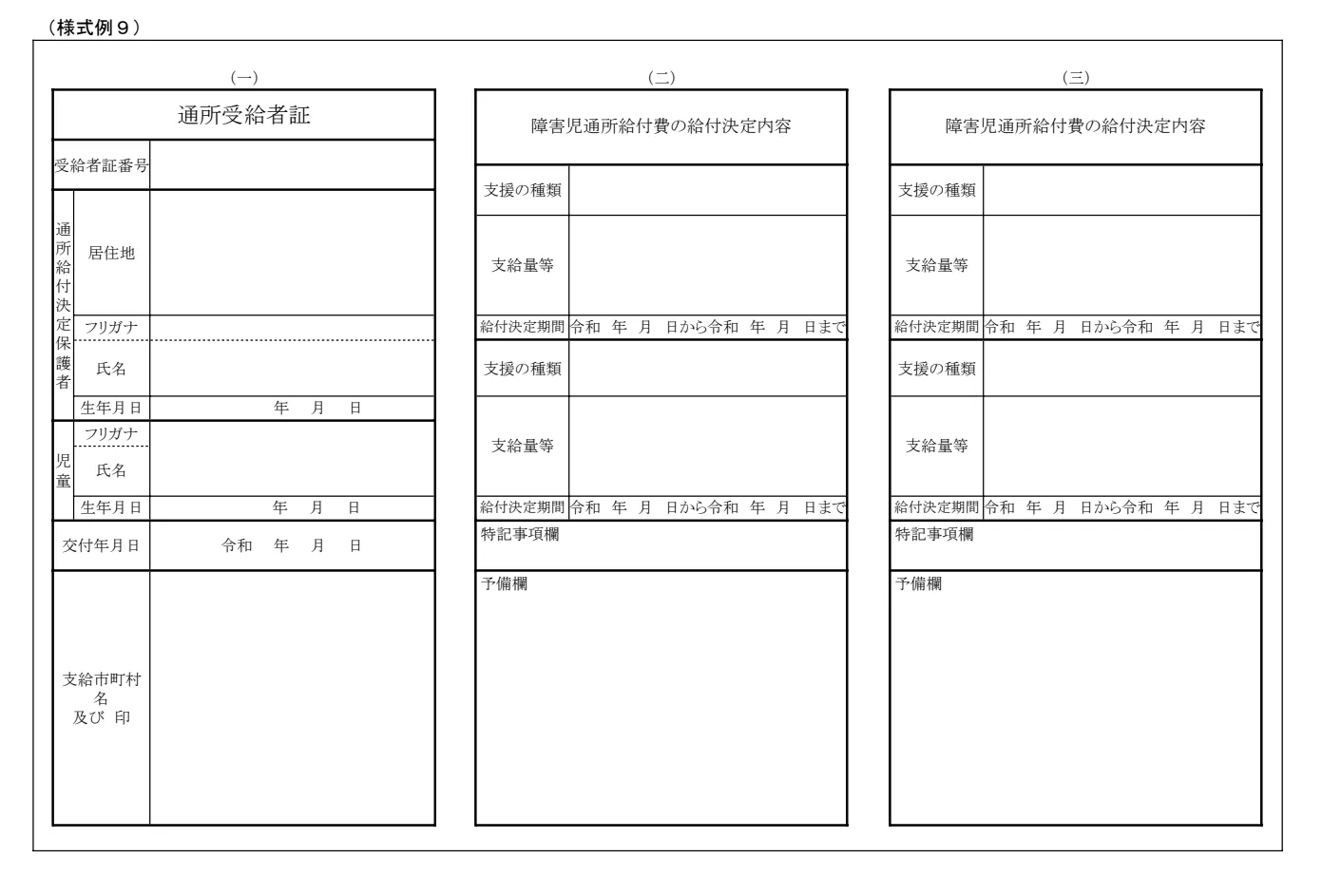

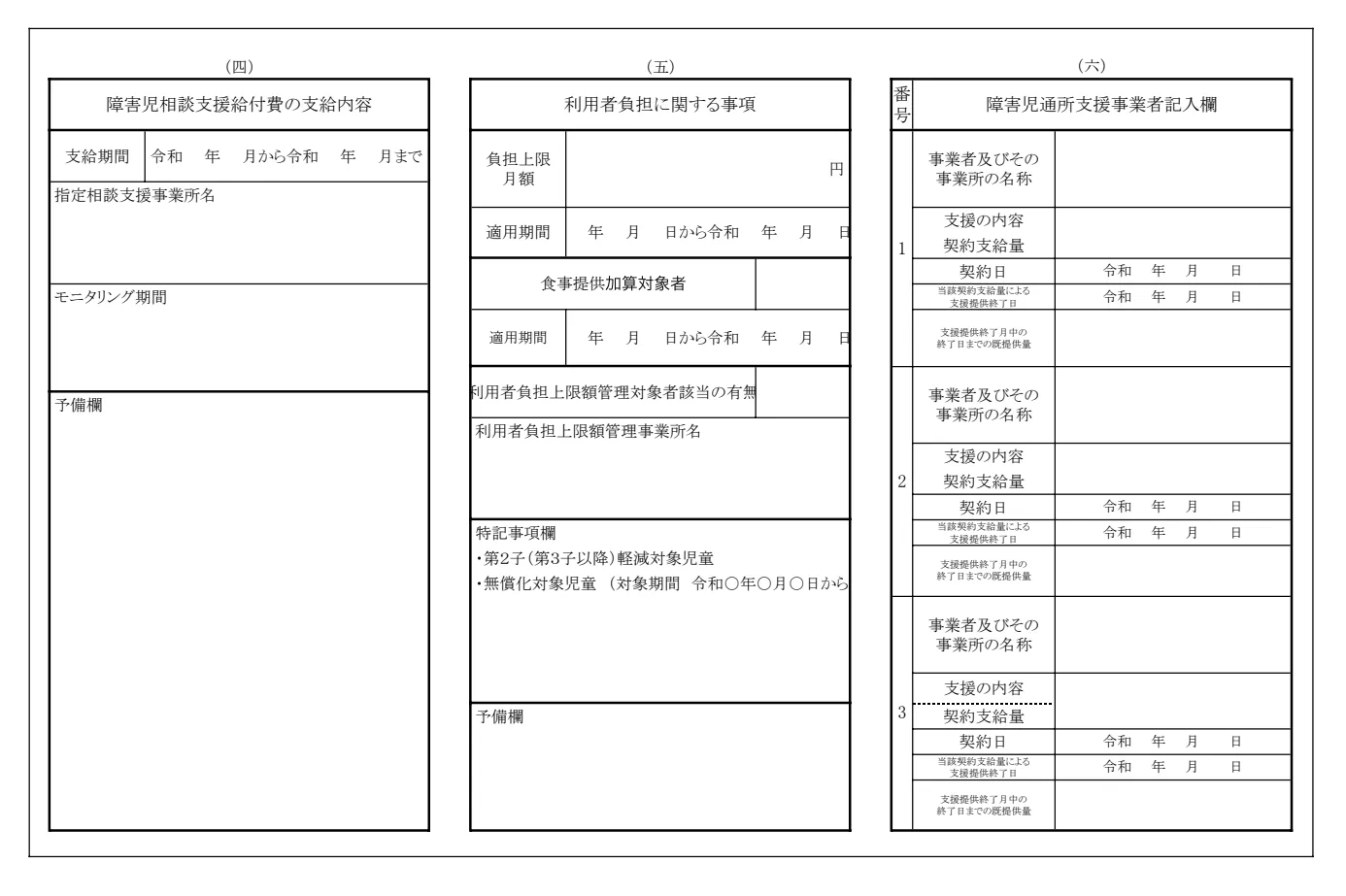

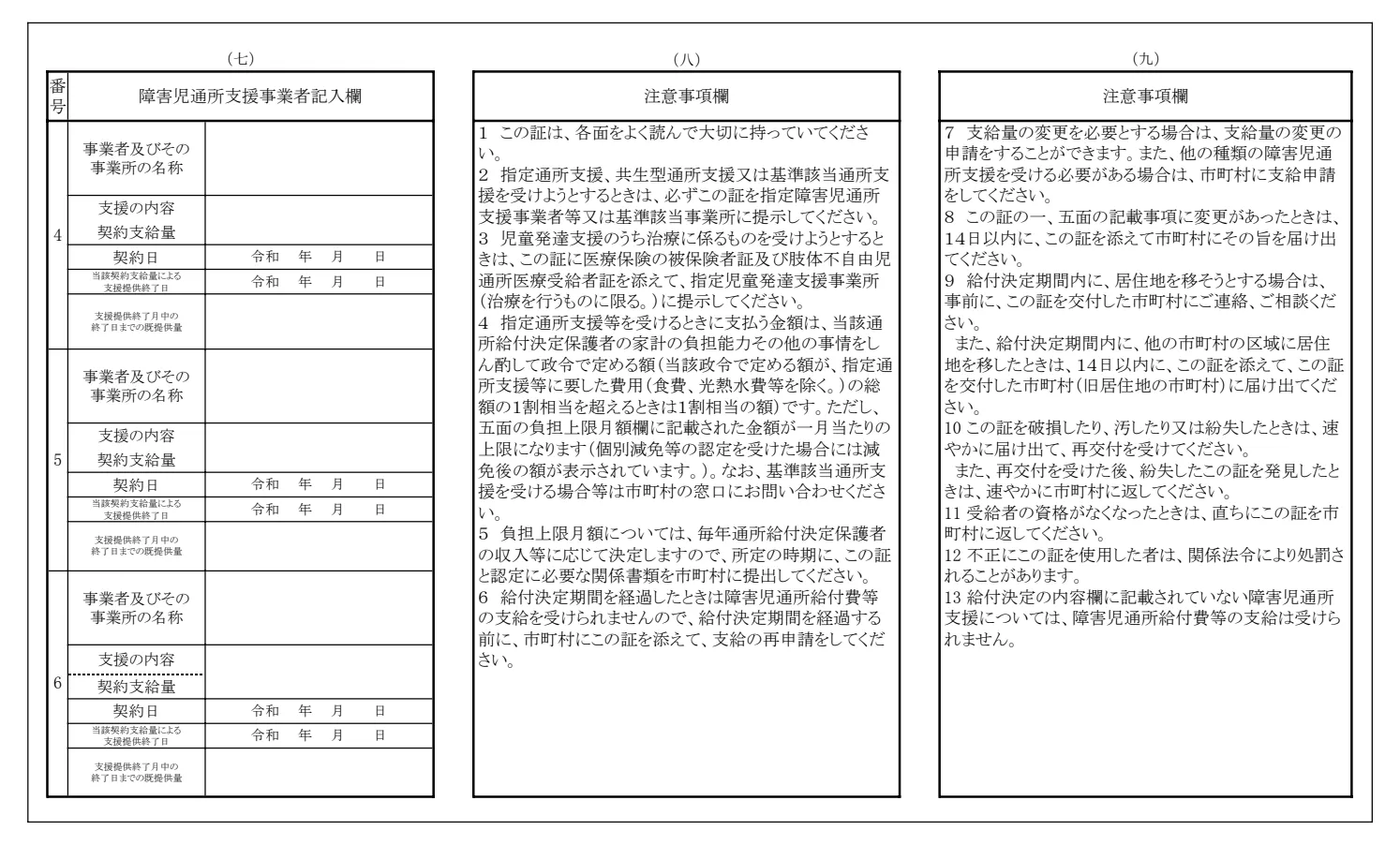

受給者証には、以下の情報が記載されています。

- 保護者・子どもの氏名、住所、生年月日などの個人情報

- サービスの種類(児発・放デイなど)

- 支給量(サービスの利用が可能な日数)

- 負担上限月額

- 給付決定期間(有効期限)

受給者証を取得するには?

受給者証を取得するには、以下の手順を踏みます。

- 自治体の窓口・または施設に相談する

お住まいの市区町村の福祉担当窓口や障害児相談支援事業所で、手続きに必要な書類や流れを確認します。 既に利用を検討している施設がある場合は、直接施設に相談することも可能です。 - 施設探し・見学

利用したい児発・放デイを探し、見学や体験を通して施設の雰囲気やサービス内容を把握します。 - 障害児支援利用計画(案)を作成する

相談支援事業所に作成を依頼するか、保護者や支援者がセルフプランを作成します。 - 申請書類を提出する

必要な書類を揃えて、市区町村の窓口に申請します。 - 調査・審査

提出書類に基づき、市区町村が支援の必要性を審査します。 - 受給者証の交付

審査に通ると、受給者証が交付されます。

申請に必要な書類

申請に必要な書類は自治体によって異なりますが、一般的には以下のものが必要です。

| 書類 | 説明 |

|---|---|

| 支給申請書 | 自治体で配布されている申請書に必要事項を記入します。 |

| 支援が必要なことが分かる書類 | 療育手帳、障害者手帳、医師の診断書もしくは意見書など |

| 障害児支援利用計画案 | 施設での支援内容を記載した計画書です。 |

| 本人および保護者の住民票 | 市町村で取得します。 |

| マイナンバー(児童と保護者) | 平成28年1月より必要となりました。 |

| 世帯の収入状況が確認できる書類 | 負担上限額を決定するために必要です。 |

| 市町村民税課税証明書 | 他の自治体から転入してきた場合に必要となります。 |

受給者証の有効期間と更新

受給者証の有効期間は原則として1年です。 有効期限が近づくと、自治体から更新のお知らせが届きます。

更新手続きは、市区町村の福祉窓口で行うほか、郵送やオンラインで対応している自治体もあります。一部の自治体では、窓口での申請に際し、オンラインで予約ができる場合もあります。

更新時期は、現在の受給者証の支給終了日の3ヶ月前から支給終了月の15日までです。 16日以降に申請すると、新しい受給者証の送付が間に合わない場合があります。

更新に必要な書類

更新に必要な書類は、自治体から送付される書類や、障害児福祉サービス等利用支援計画、医師の診断書などです。小学校、中学校、高校の入学のタイミングで更新が必要な場合、障害者手帳や特別児童扶養手当証書を所持していない場合は、医師の診断書が必要になります。

利用できるサービス内容と利用限度額・自己負担額

受給者証を利用できるサービスは、主に以下のとおりです。

| サービス名 | 説明 |

|---|---|

| 児童発達支援 | 未就学児の発達を支援するためのサービスです。 |

| 放課後等デイサービス | 就学児の放課後や長期休暇中の生活を支援するためのサービスです。 |

| 保育所等訪問支援 | 保育所や幼稚園などに訪問し、障がいのある子どもを支援するためのサービスです。 |

受給者証があれば、これらのサービスの利用料の9割が公費で負担されます。

自己負担額は、原則として利用料の1割ですが、世帯の収入状況によって負担上限月額が設定されています。

| 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |

|---|---|

| 生活保護受給世帯 | 0円 |

| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |

| 世帯年収が約920万円未満の世帯 | 4,600円 |

| 世帯年収が約920万円以上の世帯 | 37,200円 |

例えば、1回の利用者負担額を仮に1,500円として、月に10回利用したとします。そのまま計算すると、利用者負担は15,000円となります。

しかし、負担上限月額が4,600円の世帯の場合、実際に支払うのは4,600円となります。

負担上限月額を超えた場合は、高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けることができます。 また、自治体によっては、独自の軽減措置や無償化を行っている場合があります。 また、満3歳になって初めての4月1日から3年間(3歳から5歳まで)の児発の利用は無償です。

様式

20240423_受給者証の見本

まとめ

児発・放デイの受給者証は、障がいのある子どもたちが適切な支援を受けられるよう、公費でサービス利用をサポートするものです。受給者証を取得するには、市区町村の窓口や相談支援事業所に相談し、必要な書類を揃えて申請する必要があります。有効期限が切れる前に、更新手続きを行うことも忘れずに行いましょう。 受給者証があれば、利用料の負担が軽減され、子どもたちは児発・放デイ、保育所等訪問支援といったサービスを安心して利用することができます。これらのサービスを通して、子どもたちの成長をサポートし、より豊かな生活を送れるようにしていきましょう。